一番緊張した「聴衆が幼稚園児」の講演会

――前回は「傾聴力と主張力」というお話でしたが、実はそれがうまく発揮されるためには、ある前提が必要だと。

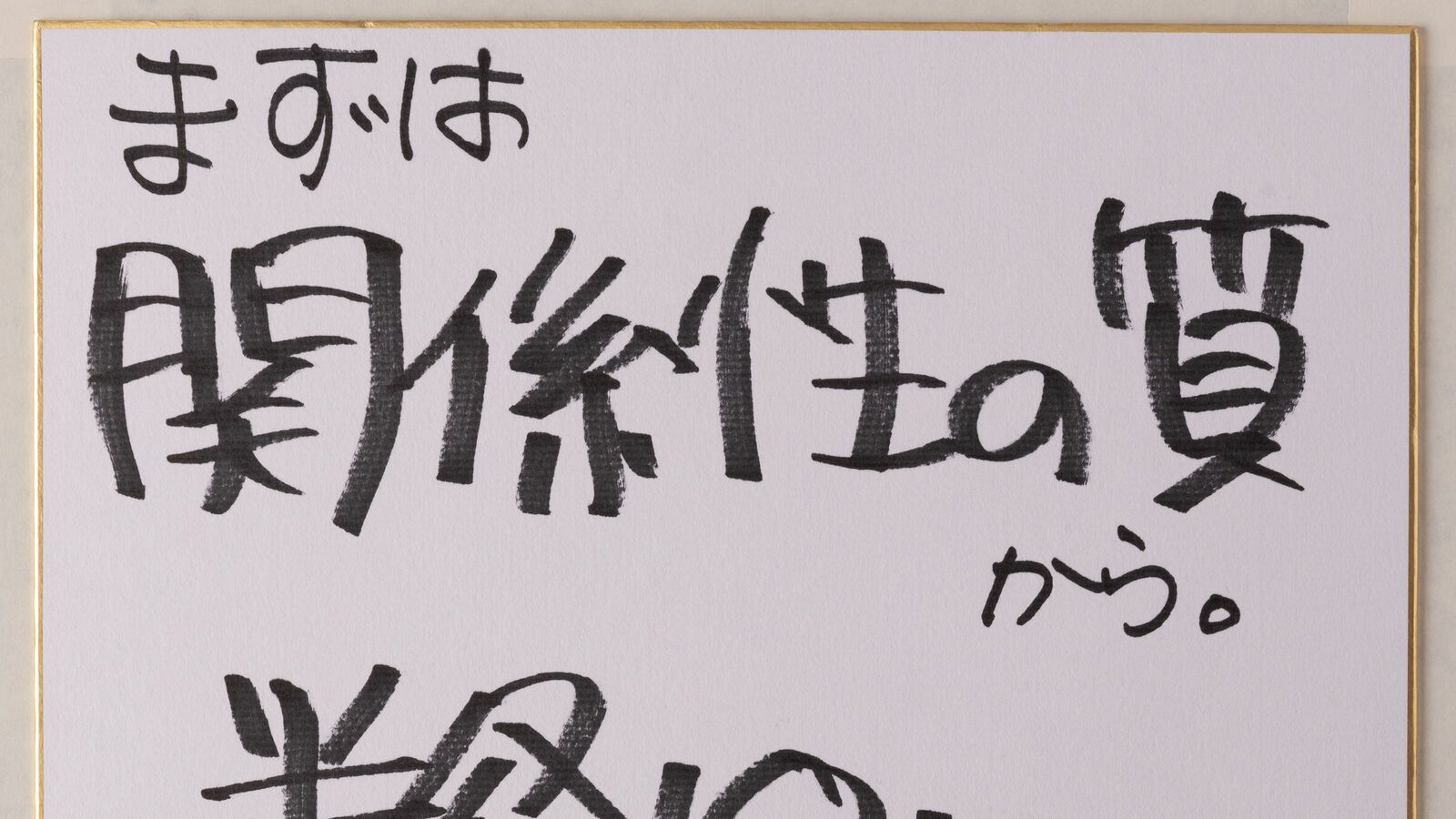

【村井】組織の中で傾聴力や主張力が発揮される前提として、人と人の「関係性」があるんですね。「関係性」とは何か。それを説明するために、私が人生で一番緊張した2016年の9月の講演会の話をさせてください。

――村井さんが一番緊張した講演会。国会にでも呼ばれましたか。

【村井】いえいえ、聴衆は幼稚園児とそのお母さん、お父さんです。妻の友人が埼玉から東京の白金に引っ越して、子供が通っている白金幼稚園の父兄会に「誰か講演できる人を連れてきてください」と言われ、私にお鉢が回ってきたのです。

――それはかなりのアウェー感がありますね。

【村井】「Jリーグチェアマンの村井でございます」なんて言っても、20代のお母さんたちは誰も私のことなんか知らないし、子供たちはざわざわうごめいているし、パワポはないしマイクもない。掴みに失敗したら大変なことになりそうな雰囲気でした。

「どんな人だろうね」「ご挨拶してみる?」「相談してみようか」…

――うーん。それは緊張しますね。入りはどうしたんですか。

【村井】幼稚園児に話しかけました。「目の前に変なおじさんいるね」「この人、どんな人だろうね」。すると園児たちが私をチラッと観察します。そしてまた、ざわざわ。次にこちらは「この人どうしよう。ご挨拶してみる? 拍手したほうがいいのかな。何をしているんですかって聞いてみる?」と判断を促します。子供たちはキョトンとしているので「隣にいる子と相談してみようか」と伝えてみたり「みんなでやってみようよ」と協力を呼びかけてみたりする。

ちらほらと拍手が起きたり、「おはようございます」といった声をいただいたりしました。「どうだった」と感想を聞き、その様子を観察してみて「じゃあ次はどうしようか」。このサイクルを繰り返してみたのです。

――なるほど。そうやって幼稚園児たちと関係性を作りながらコミュニケーションするわけですね。

【村井】はい。それでその後、お母さん、お父さんに種明かしをしました。観察→思考→判断→伝達→協力→行動、そして再び観察。このサイクルをグルグル高速で回すことの重要性に私が気付いたのは2014年のW杯ブラジル大会の日本対コートジボワール戦でした。

日本は本田圭佑選手のゴールで先制するんですが、ザーッと雨が降ったり、ピタッと止んだりと天候は変わりやすい。後半の途中から相手エースのドログバ選手が出てくる。イングランド・プレミアリーグで活躍していた世界的なスーパースターです。